Epang Gawang

Sunday, July 30, 2006

It Is Mass Communication

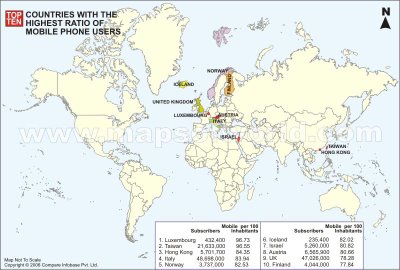

Associated Press (AP) writes: authorities in China have started this year to use mobile phone to disseminate warning text messages – knowing as sort message service or SMS – to their people. They inform people weather forecast on the possibility of typhoons land to the region. In Fujian province, for example, during the year the authorities have sent about 18 million messages with five typhoons information.

Chinese government is not the first to use mobile phone as a mass-messages delivery device. In Indonesia, since last year President Susilo Bambang Yudhoyono has provided a special number for people to inform him every corruption cases they know occured in states departments. He used text messages to remind people about the danger of narcotics – I used to get a number of the messages last year. In Philippine mobile phone is even being used as a powerful political tool -- just similar to the Lebanese as they organized themselves to run protests against Syria military incursion on their land two years ago.

It is amazing to see how a technology that initially created for personal purposes is now being used as a media for mass communication activities. I must say that communication scholars are having a new challenge now: to redefine the boundaries between mass communication and interpersonal communication. Are those “old” presumption on mass communication theories – that only mass media can reach the large number of audiences at the same time and affect its audiences massively – still reliable?

“Nearly one-third of China's 1.3 billion people has a cell phone, creating a rival to television and radio as a way to reach the public,”writes AP. “China's population of cell phone users — the world's biggest — long ago surpassed the country's 365 million fixed-line phones, and is growing rapidly.”

To some extent mobile phone is similar to the Internet. You can use both of them not only as personal devices but also as mass communication channels. However, while the “power” of the Internet has been recognized long before, the abilities of mobile phone for a mass communication agenda is just to be discovered. Like the Internet it has an advance feature that hasn't been able provided by traditional mass media: the intensive direct personal-massive feed back channels. As a result, people can use mobile phone as a pro-democratic tool, as well as the Internet, for undermining authoritarian rule. However, I will also say that it is just a question of time before governments around the world find their ways of reducing the "power" of the devices and manipulating them for their own "authoritarian" purposes.

What is your say? All my money is on the table.

Wednesday, July 26, 2006

What Do You See

I surfed Mahalanobis Blog yesterday and came across this brilliant small peace of psychological “illusion”: a duck-rabbit figure by an American psychologist, Joseph Jastrow. Tell me, what animal is depicted by the figure beside?

The illusion evoked my memory of an old story of blind people trying to recognize the shape of an elephant. After touched the animal's trunk one said it was a long fat rope-like creature. Another said indeed it was rope-like but very slim -- he fortunately found the tail. And the other blind said the creature was like a wall, a tree, or a large leaf since they only touched the body, leg, and ear.

Perception to my understanding is build upon information people known before. That is why the blind define the elephant by comparing it to other creatures or things they have known. Problem arose when they only got partial information and came out with various perceptions. Nevertheless, by asking someone else who able to see or touch the elephant comprehensively to explain the situation – that everyones only got a partial information of the animal and that the creature's shape somehow need to be redraw by compiling all their perceptions – then the problem might be solved.

But how is to explain the psychological phenomenon experienced by people “play” Jastrow's figure especially those who might recognize firstly the picture as only a duck and not a rabbit, vise versa? It is still about pre-existing information though. However, since this psychological puzzle is assumed to be played by people who aware of the shape of a duck and a rabbit, the fact that many people might perceive the figure only as a duck or a rabbit leaves us to a big question mark.

Michael Statsny, the owner of Mahalanobis Blog, has an interesting theory.

Excerpting from the reading he proposes a constructivist point of view which says that selective perception – why does someone only recognize the duck and not the rabbit -- is driven by expectation, world-knowledge, and the direction of attention. “For example, children tested on Easter Sunday are more likely to see the figure as a rabbit; if tested on a Sunday in October, they tend to see it as a duck or similar bird”. A smart account I think. Even though, there are spaces left for practical explanations such as: to what side of the figure do you eyes concentrate the most, left side or right side?

Anyway, I like the theory in particular the conclusion part which says: “Jastrow used the duck-rabbit to make the point that perception is not just a product of the stimulus, but also of mental activity – that we see with the mind as well as the eye”. Just like what I am doing as a journalist.

What do you think?

Monday, July 24, 2006

Paralaks Tekonologi

Jumat sore pekan lalu, pulang kerja saya hampir ditabrak dua motor di perempatan dekat kantor. Ceriteranya, lampu merah, dan seperti biasa saya ingin buru-buru menyeberang. Eh ada dua motor bablas. Baiknya dengan susah payah, ditambah caci maki, keduanya berhasil menghindari saya. Tapi belum putus umpatan mereka, hanya beberapa meter kemudian, keduanya nyaris diseruduk puluhan motor yang mulai bergerak dari arah berlawanan, hendak belok ke kanan. Beruntung, semua berhasil menginjak rem pada saatnya -- ditambah caci maki, tentu saja. Seperti saya, keduanya pun selamat.

Yang terjadi adalah: kedua motor itu masih sekitar 100 meter dari persimpangan ketika nyala lampu berganti dari hijau ke kuning. Bukannya memperlambat laju kendaraan, gas malah mereka tancap makin dalam. Sekitar beberapa meter menjelang perempatan lampu berganti merah. Sulit bagi mereka untuk menginjak rem tiba-tiba. Sementara saya, yang hanya berkonsentrasi pada lampu, lansung nyelonong. Saya lupa bahwa bagi sebagian pengemudi lampu kuning berarti "tancap gas" dan bukan "bersiap untuk berhenti".

Seperti saya bilang tadi, saya lupa. Padahal banyak orang tahu, yang seperti ini bukan hal baru. Teknologi sering tidak digunakan sebagaimana yang dicitrakan. Mobil misalnya. Konon benda ini diciptakan untuk mempercepat dan mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Benda ini kemudian disebut alat transportasi. Mobil juga, kemudian, menjadi ektensi dari gengsi dan kenyamanan. Tapi nyatanya, di Jakarta, hampir tidak ada mobil yang tak pernah terjebak macet. Bahkan ada yang sampai berjam-jam. Jam tangan lain lagi. Alat ini digagas untuk membantu pemiliknya mengelola waktu. Eh, yang namanya "budaya" molor, tak hilang-hilang juga. Atau, coba perhatikan para anggota DPR RI yang sering bolos rapat meski semua agenda sudah terekam dalam ponsel mereka yang canggih. Contoh lain, trotoar yang dikreasi untuk memberi ruang bagi para pejalan kaki -- kini seolah sengaja disiapkan bagi para pedagang kaki lima. Dan seterusnya. Kalau disebut satu per satu, daftarnya pasti akan sangat panjang.

Kenapa (seolah-olah) ada begitu banyak paradoks dalam modernisasi atau penerapan teknologi?

Alfin Toffler, seorang futuris, punya perspektif yang menarik. Dalam dua bukunya: "Future Shock" dan "The Third Wafe" -- yang berbicarakan soal perkembangan kebudayaan yang memuncak pada teknologi -- dia sudah mengisyaratkan hal semacam ini akan terjadi. Alasannya, karena modernisasi atau adopsi teknologi (fisik) berlangsung sangat cepat, sementara adopsi kultur (nilai) dari modernisasi atau teknologi berjalan lamban. Ketidaksinkronan inilah yang merangsang terjadinya "kejutan-kejutan" yang atau dia sebut dengan istilah future shock -- sebagian besarnya adalah kejutan budaya (culture shock).

Teori Toffler masuk akal karena dia, mengevaluasi perkembangan masyarakat dari sudut pandang teknologi: bahwa teknologi menentukan cara hidup masyarakat (technological determinism). Teknologi di sini lalu bukan sekedar alat, tapi nilai yang menentukan pembentukan struktur masyarakat. Kalau setia pada cara pandang ini maka para penyerobot lampu merah, pedagang di trotoar, atau pemilik jam tangan yang masih suka molor akan dianggap seabgai orang "sakit" -- menderita simptom personality/cultural disorder. Perbuatan mereka dianggap sebagai penyimpangan atau bahkan kegagalan sosial. Cara pandang ini: menggilakan banyak orang!

Baiknya, ada cara pandang lain yang lebih "membebaskan", yakni: masyarkatlah yang menentukan apa yang harus dilakukan dengan sebuah teknologi (social deteminism/social choice). Kalau pada aras technological determinism, buruh pabrik bekerja sampai malam karena ada lampu (penerangan), maka menurut pendekatan social choice listrik hanyalah wujud teknologis dari kehendak manusia untuk bisa bekerja lebih lama, termasuk di malam hari. Teknologi, dalam pendekatan ini, bebas nilai. Manusialah yang memberi dia nilai. Makna teknologi secara privat maupun kultural lalu tergantung kepada individu atau masyarakat. Contoh: kalau lampu kuning menandakan sebentar lagi akan merah sementara kalau memacu motor lebih cepat saya yakin bisa melewati perempat sepelum lampu menjadi merah -- kenapa harus memperlambat laju motor saya? Atau, bukankah bukan tidak mungkin para anggota Dewan memang sengaja membeli telpon genggam yang mahal sehingga bisa memasukan semua agenda mereka ke dalamnya dan menentukan kapan waktunya untuk bolos?

Pendekatan social choice, merelatifkan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan cara pandang technological determinism. Yang dianggap menderita personality atau culutural disorder tadi mungkin malah merupakan individu kreatif atau unik.

Persoalannya, saat ini penganut technological determinism tampaknya masih lebih banyak. Seorang teman saya -- termasuk orang kaya di Etiopia -- misalnya, sambil tertawa pernah bercerita tentang beberapa guru miskin dari pelosok di negaranya yang ketika pulang jalan-jalan dari Eropa, atas biaya sebuah NGO, membawa televisi. "Padahal di kampung mereka tidak ada listrik atau pun aki," ujarnya. Ketika itu saya pun ikut tertawa, lupa bahwa di daerah-daerah miskin, memiliki televisi -- dibeli di Eropa lagi -- meski tak bisa dihidupkan bisa menjadi sumber esteem yang bisa membuat pemiliknya lebih terpandang. Film "The God Must Be Crazy", menurut saya, menjadi laris karena sebagian besar kita terbiasa berpresepsi dalam aras technological determinism ini.

Saya sendiri suka menyebut fenomena-fenomena di atas sebagai paralaks teknologi dan bukan paradoks: mata melihat seolah-olah ada kesalahan, tapi sebenarnya tidak. Seperti sebatang kayu yang setengahnya dimasukan ke dalam air secara vertikal: kayu itu tetap lurus, meski pada batas air terlihat seolah-olah ada patahan yang membuat, dalam pandangan kita, kayu itu bengkok. Keduanya: social determinism dan technological determinism menurut saya merupakan saudara kembar dari dinamika yang sama. Karena itu, daripada mempersalahkan para "penganut teori lampu kuning ngebut", di hari-hari mendatang lebih baik saya menunggu beberapa saat setelah lampu merah menyala sebelum mulai menyeberang.

Jumat sore pekan lalu, pulang kerja saya hampir ditabrak dua motor di perempatan dekat kantor. Ceriteranya, lampu merah, dan seperti biasa saya ingin buru-buru menyeberang. Eh ada dua motor bablas. Baiknya dengan susah payah, ditambah caci maki, keduanya berhasil menghindari saya. Tapi belum putus umpatan mereka, hanya beberapa meter kemudian, keduanya nyaris diseruduk puluhan motor yang mulai bergerak dari arah berlawanan, hendak belok ke kanan. Beruntung, semua berhasil menginjak rem pada saatnya -- ditambah caci maki, tentu saja. Seperti saya, keduanya pun selamat.

Yang terjadi adalah: kedua motor itu masih sekitar 100 meter dari persimpangan ketika nyala lampu berganti dari hijau ke kuning. Bukannya memperlambat laju kendaraan, gas malah mereka tancap makin dalam. Sekitar beberapa meter menjelang perempatan lampu berganti merah. Sulit bagi mereka untuk menginjak rem tiba-tiba. Sementara saya, yang hanya berkonsentrasi pada lampu, lansung nyelonong. Saya lupa bahwa bagi sebagian pengemudi lampu kuning berarti "tancap gas" dan bukan "bersiap untuk berhenti".

Seperti saya bilang tadi, saya lupa. Padahal banyak orang tahu, yang seperti ini bukan hal baru. Teknologi sering tidak digunakan sebagaimana yang dicitrakan. Mobil misalnya. Konon benda ini diciptakan untuk mempercepat dan mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Benda ini kemudian disebut alat transportasi. Mobil juga, kemudian, menjadi ektensi dari gengsi dan kenyamanan. Tapi nyatanya, di Jakarta, hampir tidak ada mobil yang tak pernah terjebak macet. Bahkan ada yang sampai berjam-jam. Jam tangan lain lagi. Alat ini digagas untuk membantu pemiliknya mengelola waktu. Eh, yang namanya "budaya" molor, tak hilang-hilang juga. Atau, coba perhatikan para anggota DPR RI yang sering bolos rapat meski semua agenda sudah terekam dalam ponsel mereka yang canggih. Contoh lain, trotoar yang dikreasi untuk memberi ruang bagi para pejalan kaki -- kini seolah sengaja disiapkan bagi para pedagang kaki lima. Dan seterusnya. Kalau disebut satu per satu, daftarnya pasti akan sangat panjang.

Kenapa (seolah-olah) ada begitu banyak paradoks dalam modernisasi atau penerapan teknologi?

Alfin Toffler, seorang futuris, punya perspektif yang menarik. Dalam dua bukunya: "Future Shock" dan "The Third Wafe" -- yang berbicarakan soal perkembangan kebudayaan yang memuncak pada teknologi -- dia sudah mengisyaratkan hal semacam ini akan terjadi. Alasannya, karena modernisasi atau adopsi teknologi (fisik) berlangsung sangat cepat, sementara adopsi kultur (nilai) dari modernisasi atau teknologi berjalan lamban. Ketidaksinkronan inilah yang merangsang terjadinya "kejutan-kejutan" yang atau dia sebut dengan istilah future shock -- sebagian besarnya adalah kejutan budaya (culture shock).

Teori Toffler masuk akal karena dia, mengevaluasi perkembangan masyarakat dari sudut pandang teknologi: bahwa teknologi menentukan cara hidup masyarakat (technological determinism). Teknologi di sini lalu bukan sekedar alat, tapi nilai yang menentukan pembentukan struktur masyarakat. Kalau setia pada cara pandang ini maka para penyerobot lampu merah, pedagang di trotoar, atau pemilik jam tangan yang masih suka molor akan dianggap seabgai orang "sakit" -- menderita simptom personality/cultural disorder. Perbuatan mereka dianggap sebagai penyimpangan atau bahkan kegagalan sosial. Cara pandang ini: menggilakan banyak orang!

Baiknya, ada cara pandang lain yang lebih "membebaskan", yakni: masyarkatlah yang menentukan apa yang harus dilakukan dengan sebuah teknologi (social deteminism/social choice). Kalau pada aras technological determinism, buruh pabrik bekerja sampai malam karena ada lampu (penerangan), maka menurut pendekatan social choice listrik hanyalah wujud teknologis dari kehendak manusia untuk bisa bekerja lebih lama, termasuk di malam hari. Teknologi, dalam pendekatan ini, bebas nilai. Manusialah yang memberi dia nilai. Makna teknologi secara privat maupun kultural lalu tergantung kepada individu atau masyarakat. Contoh: kalau lampu kuning menandakan sebentar lagi akan merah sementara kalau memacu motor lebih cepat saya yakin bisa melewati perempat sepelum lampu menjadi merah -- kenapa harus memperlambat laju motor saya? Atau, bukankah bukan tidak mungkin para anggota Dewan memang sengaja membeli telpon genggam yang mahal sehingga bisa memasukan semua agenda mereka ke dalamnya dan menentukan kapan waktunya untuk bolos?

Pendekatan social choice, merelatifkan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan cara pandang technological determinism. Yang dianggap menderita personality atau culutural disorder tadi mungkin malah merupakan individu kreatif atau unik.

Persoalannya, saat ini penganut technological determinism tampaknya masih lebih banyak. Seorang teman saya -- termasuk orang kaya di Etiopia -- misalnya, sambil tertawa pernah bercerita tentang beberapa guru miskin dari pelosok di negaranya yang ketika pulang jalan-jalan dari Eropa, atas biaya sebuah NGO, membawa televisi. "Padahal di kampung mereka tidak ada listrik atau pun aki," ujarnya. Ketika itu saya pun ikut tertawa, lupa bahwa di daerah-daerah miskin, memiliki televisi -- dibeli di Eropa lagi -- meski tak bisa dihidupkan bisa menjadi sumber esteem yang bisa membuat pemiliknya lebih terpandang. Film "The God Must Be Crazy", menurut saya, menjadi laris karena sebagian besar kita terbiasa berpresepsi dalam aras technological determinism ini.

Saya sendiri suka menyebut fenomena-fenomena di atas sebagai paralaks teknologi dan bukan paradoks: mata melihat seolah-olah ada kesalahan, tapi sebenarnya tidak. Seperti sebatang kayu yang setengahnya dimasukan ke dalam air secara vertikal: kayu itu tetap lurus, meski pada batas air terlihat seolah-olah ada patahan yang membuat, dalam pandangan kita, kayu itu bengkok. Keduanya: social determinism dan technological determinism menurut saya merupakan saudara kembar dari dinamika yang sama. Karena itu, daripada mempersalahkan para "penganut teori lampu kuning ngebut", di hari-hari mendatang lebih baik saya menunggu beberapa saat setelah lampu merah menyala sebelum mulai menyeberang.

Thursday, July 20, 2006

Sarana Transport Kodok Tebu

Teknologi menurut Marshall McLuhan -- orang yang dikenal dengan teori Global Village-nya -- adalah ekstensi dari kebudayaan manusia. Jalan, misalnya, ekstensi dari kebutuhan transportasi. Tapi di Australia, yang menggunakan jalan untuk bepergian ternyata bukan cuma manusia. Kodok Tebu (Bufo Marinus) pun melakukannya!

Fenomena ini ditemukan oleh Gregory Brown dan timnya dari University of Sydney, Australia. Kodok-kodok itu menggunakan jalan raya saat bermigrasi. Binatang-binatang amfibi yang mampu tumbuh hingga sebesar piring makan dengan berat sekitar 2 kg itu, berpindah saat makanan di suatu tempat habis. Mereka mampu bergerak sejauh kira-kira 48 km per tahun -- sebuah akselerasi yang sangat memukau bagi hewan tambun yang di Australia, kini, dimasukan dalam kategori hama (pest) itu. Menurut Brown dan teman-teman, "evolusi budaya" ini terjadi manakala kodok-kodok itu mengalami kesulitan menembus belukar yang rapat di padang-padang Australia.

Australia mengimport Kodok Tebu dari Hawai pada 1935. Mulanya untuk mengontrol populasi kumbang yang ketika itu sangat besar dan menyerang ladang-ladang tebu. Belakangan, ketika mangsa alami mereka mulai habis, mereka melahap yang lain-lain. Mereka juga berbahaya untuk binatang lain. Racun cair putih (bufotoxin) yang keluar dari punggung serta kepalanya, misalnya, mampu membunuh ular, keluarga kadal, bahkan anjing peliharaan. Itu sebabnya pemerintah Australia sangat ingin "mengontrol" populasi hewan ini. Celakanya, Kodok Tebu tidak punya predator alamiah. Tahun lalu pemerintah setempat berusaha menjebak hewan-hewan ini agar tidak berpindah menggunakan sinar ultraviolet tapi gagal.

Makanya penemuan baru ini disambut gembira di Australia: ada harapan baru bagi upaya mengontrol perkembangan Kodok Tebu. Caranya? Biarkan mereka di jalanan -- populasi mereka akan berkurang pelan-pelan karena mati terlindas kendaraan. Ya, masuk akal. Tapi, bagaimana ya kalau mereka kemudian belajar bahwa "bermain-main" di tengah jalan itu berbahya dan mulai tertib lalu-lintas: menggunakan tepi-tepi jalan atau trotoar sebagaimana lazimnya pejalan kaki?

Teknologi menurut Marshall McLuhan -- orang yang dikenal dengan teori Global Village-nya -- adalah ekstensi dari kebudayaan manusia. Jalan, misalnya, ekstensi dari kebutuhan transportasi. Tapi di Australia, yang menggunakan jalan untuk bepergian ternyata bukan cuma manusia. Kodok Tebu (Bufo Marinus) pun melakukannya!

Fenomena ini ditemukan oleh Gregory Brown dan timnya dari University of Sydney, Australia. Kodok-kodok itu menggunakan jalan raya saat bermigrasi. Binatang-binatang amfibi yang mampu tumbuh hingga sebesar piring makan dengan berat sekitar 2 kg itu, berpindah saat makanan di suatu tempat habis. Mereka mampu bergerak sejauh kira-kira 48 km per tahun -- sebuah akselerasi yang sangat memukau bagi hewan tambun yang di Australia, kini, dimasukan dalam kategori hama (pest) itu. Menurut Brown dan teman-teman, "evolusi budaya" ini terjadi manakala kodok-kodok itu mengalami kesulitan menembus belukar yang rapat di padang-padang Australia.

Australia mengimport Kodok Tebu dari Hawai pada 1935. Mulanya untuk mengontrol populasi kumbang yang ketika itu sangat besar dan menyerang ladang-ladang tebu. Belakangan, ketika mangsa alami mereka mulai habis, mereka melahap yang lain-lain. Mereka juga berbahaya untuk binatang lain. Racun cair putih (bufotoxin) yang keluar dari punggung serta kepalanya, misalnya, mampu membunuh ular, keluarga kadal, bahkan anjing peliharaan. Itu sebabnya pemerintah Australia sangat ingin "mengontrol" populasi hewan ini. Celakanya, Kodok Tebu tidak punya predator alamiah. Tahun lalu pemerintah setempat berusaha menjebak hewan-hewan ini agar tidak berpindah menggunakan sinar ultraviolet tapi gagal.

Makanya penemuan baru ini disambut gembira di Australia: ada harapan baru bagi upaya mengontrol perkembangan Kodok Tebu. Caranya? Biarkan mereka di jalanan -- populasi mereka akan berkurang pelan-pelan karena mati terlindas kendaraan. Ya, masuk akal. Tapi, bagaimana ya kalau mereka kemudian belajar bahwa "bermain-main" di tengah jalan itu berbahya dan mulai tertib lalu-lintas: menggunakan tepi-tepi jalan atau trotoar sebagaimana lazimnya pejalan kaki?

Tuesday, July 18, 2006

When Man Bits A Dog

Ketika belajar jurnalistik di universitas, saya diperkenalkan dengan sebuah pameo yang sampai sekarang masih segar dalam ingatan: anjing gigit manusia bukan berita (kecuali yang digigit orang terkenal/terkemuka), tapi manusia gigit anjing itu berita. Saya sudah hampir lupa soal itu sampai membaca tentang Barry Knight (28) ini. Dia jadi berita gara-gara menggigit ekor dari tiga anak anjing miliknya yang baru lahir.

Pameo, jargon, mitos dan sejenisnya, biasanya lahir dari imaginasi kreatif yang kadang tak berhubungan dengan realitas -- meski dunia yang dibangun menggunakan simbol-simbol yang alami dan real. Tapi Si Barry yang "bukan siapa-siapa ini" telah menggenapi pameo yang sebenarnya telah mulai usang itu. Ada-ada saja.

Ketika belajar jurnalistik di universitas, saya diperkenalkan dengan sebuah pameo yang sampai sekarang masih segar dalam ingatan: anjing gigit manusia bukan berita (kecuali yang digigit orang terkenal/terkemuka), tapi manusia gigit anjing itu berita. Saya sudah hampir lupa soal itu sampai membaca tentang Barry Knight (28) ini. Dia jadi berita gara-gara menggigit ekor dari tiga anak anjing miliknya yang baru lahir.

Pameo, jargon, mitos dan sejenisnya, biasanya lahir dari imaginasi kreatif yang kadang tak berhubungan dengan realitas -- meski dunia yang dibangun menggunakan simbol-simbol yang alami dan real. Tapi Si Barry yang "bukan siapa-siapa ini" telah menggenapi pameo yang sebenarnya telah mulai usang itu. Ada-ada saja.

Saturday, June 24, 2006

Kelaparan, Media, dan Demokrasi

Daerah-daerah marginal, kata Johan Galtung dalam bukunya Global Glasnot (1992), mendapatkan tempat di halaman atau jam tayang media hanya kalau sesuatu yang buruk terjadi di sana. Semakin negatif peristiwa itu, semakin berpeluang dia menjadi berita. Galtung benar. Sikka misalnya. Seingat saya dalam 25 tahun terakhir, baru dua kali tanah kelahiran saya di ujung selatan Nusa Tenggara itu mendapatkan tempat berarti di media: ketika gempa dan tsunami yang membunuh lebih dari 2.500 orang pada 1992, dan baru-baru ini, di saat gagal panen pertanian monokultur menyebabkan sebagian masyarakat di Kecamantan Kewapante kekurangan pangan.

Model pemberitaan yang berpusapat pada elit adalah praktek normal dalam jurnalisme modern. Bahkan di tingkat lokal pun media massa modern sering gagal memberikan ruang lebih kepada komunitas basis --- setiap individu dalam masyarakat di mana setiap ke(tidak)bijakan menjadi riil. Bukannya tidak ada model tandingan. Ada. Beberapa orang menamakannya (community) development journalism. Sayangnya jurnalisme model ini tidak begitu populer. Pertarungan- pertarungan kepentingan di ruang publik, kerap, membuat media yang secara filosofis digagas sebagai pilar demokrasi justru tidak populis.

Tapi okelah. Apa pun itu, saya masih bersyukur bahwa masih ada "jalur" bagi daerah maupun orang-orang pinggiran untuk mendapat tempat dalam pemberitaan media. Meskipun, seperti kata Galtung, hanya pada peristiwa-peristiwa buruk yang luar biasa. Pada akhirnya minimalis, memang, tapi ini menjadi berati ketika masyarakat lokal menghadapi katastropi yang hanya bisa ditanggulangi oleh sebuah solidaritas yang luas.

Amartya Sen, peraih nobel ekonomi 1998, punya tesis yang amat penting tentang kaitan antara kelaparan, media, dan demokrasi. "Kelaparan," katanya, "adalah keadaan di mana sebagian orang tak memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi. Bukan situasi di mana tidak ada cukup makanan untuk dimakan." Tesis ini membantah anggapan umum (common sense) bahwa kelaparan massal disebabkan oleh kekurangan makanan.

Dalam sebuah studi tentang kelaparan di Bengal, India, pada 1943 misalnya, Sen menemukan data yang mencengangkan: produksi bahan makanan di sana pada tahun itu sama sekali tidak lebih rendah dibanding tahun 1941, di mana tidak ada kelaparan. Lalu mengapa terjadi kelaparan? Ternyata, menurut Sen, itu disebabkan oleh daya beli para pekerja tani yang menurun sebagai akibat dari inflasi di Calcutta pada 1942 yang tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Kemiskinan pula yang -- menurut Sen dalam bukunya Resourses, Values, and Democracy (1984) -- membuat sepertiga penduduk India berangkat tidur dengan perut kosong, setiap malam, meski ketika itu India tak kekurangan makanan!

Contoh lain yang paling jelas adalah kelaparan yang menyebabkan hingga 100 ribu orang meninggal di Banglades pada 1974. Ketika itu terjadi banjir yang menyebabkan banyak sawah rusak, sementara pada saat yang bersamaan harga beras dunia naik. Akal sehat lalu menyimpulkan: ya itu karena gagal panen. Ironisnya -- seperti ditunjukkan Amartya Sen dalam salah satu kuliahnya di London pada Agustus 1990 -- justru pada tahun itu produksi bahan makanan di Banglades mencapai puncaknya, dibanding tahun-tahun lain dalam periode 1971-1976. Mengapa? Itu tadi, kemiskinan di satu sisi dan ketidakpedulian di sisi lain. Mengenai ini, dalam Poverty and Famine (1981), Sen antara lain menulis:

"A food-centred view tells us rather little about starvation. It does not tell us how starvation can develop even without declines in food availability. Nor does it tell us -- even when stravation is accompanied by a fall in the food supply -- why some groups had to starve while others could feed themselves...What allows one group rahter than another to get hold of the food that is there?"

Dalam konteks inilah media dan demokrasi menjadi penting. Seperti, lagi-lagi yang ditunjukan oleh Sen. Penelitiannya menemukan: tak ada kelaparan sepajang sejarah di negara yang menjalankan praktek demokrasi secara benar dan yang memiliki pers yang berfungsi secara baik dalam menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat -- tak jadi soal apakah itu di negara kaya seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, atau di negara-negara miskin seperti India paska kemerdekaan, Botswana, atau Zimbabwe.

Penelitian Timothy Besley dan Robin Burgess atas teori Sen yang disajikan dalam artikel: The Political Economy of Government Responsivenes: Theory and Evidence from India (Desember, 2000), menemukan beberapa fakta menarik:

1. Setiap kenaikan satu persen dari sirkulasi surat kabar berkolerasi dengan kenaikan 2,4 persen distribusi makanan dan kenaikan 5,5 persen dari pembelanjaan untuk menangani bencana.

2. Semakin tinggi kompetisi politik berkolerasi dengan semakin tingginya prosentasi distribusi makanan. Level distribusi makanan meningkat pada tahun menjelang dan saat pemilu.

3. Pemerintah ternyata sangat responsif terhadap pemberitaan di negara yang sirkulasi surat kabarnya tinggi. Distribusi makanan serta dana bencana dari pemerintah lebih tinggi di negara dengan sirkulasi surat kabarnya tinggi.

Maka, lagi-lagi, sebagai orang Sikka, saya mensyukuri perhatian media terhadap kelaparan di sana. Tentu saja dengan keyakinan, dunia akan menjadi lebih baik jika berbagai masalah sosial yang nyata semakin mendapat tempat dalam pemberitaan main stream media.

Daerah-daerah marginal, kata Johan Galtung dalam bukunya Global Glasnot (1992), mendapatkan tempat di halaman atau jam tayang media hanya kalau sesuatu yang buruk terjadi di sana. Semakin negatif peristiwa itu, semakin berpeluang dia menjadi berita. Galtung benar. Sikka misalnya. Seingat saya dalam 25 tahun terakhir, baru dua kali tanah kelahiran saya di ujung selatan Nusa Tenggara itu mendapatkan tempat berarti di media: ketika gempa dan tsunami yang membunuh lebih dari 2.500 orang pada 1992, dan baru-baru ini, di saat gagal panen pertanian monokultur menyebabkan sebagian masyarakat di Kecamantan Kewapante kekurangan pangan.

Model pemberitaan yang berpusapat pada elit adalah praktek normal dalam jurnalisme modern. Bahkan di tingkat lokal pun media massa modern sering gagal memberikan ruang lebih kepada komunitas basis --- setiap individu dalam masyarakat di mana setiap ke(tidak)bijakan menjadi riil. Bukannya tidak ada model tandingan. Ada. Beberapa orang menamakannya (community) development journalism. Sayangnya jurnalisme model ini tidak begitu populer. Pertarungan- pertarungan kepentingan di ruang publik, kerap, membuat media yang secara filosofis digagas sebagai pilar demokrasi justru tidak populis.

Tapi okelah. Apa pun itu, saya masih bersyukur bahwa masih ada "jalur" bagi daerah maupun orang-orang pinggiran untuk mendapat tempat dalam pemberitaan media. Meskipun, seperti kata Galtung, hanya pada peristiwa-peristiwa buruk yang luar biasa. Pada akhirnya minimalis, memang, tapi ini menjadi berati ketika masyarakat lokal menghadapi katastropi yang hanya bisa ditanggulangi oleh sebuah solidaritas yang luas.

Amartya Sen, peraih nobel ekonomi 1998, punya tesis yang amat penting tentang kaitan antara kelaparan, media, dan demokrasi. "Kelaparan," katanya, "adalah keadaan di mana sebagian orang tak memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi. Bukan situasi di mana tidak ada cukup makanan untuk dimakan." Tesis ini membantah anggapan umum (common sense) bahwa kelaparan massal disebabkan oleh kekurangan makanan.

Dalam sebuah studi tentang kelaparan di Bengal, India, pada 1943 misalnya, Sen menemukan data yang mencengangkan: produksi bahan makanan di sana pada tahun itu sama sekali tidak lebih rendah dibanding tahun 1941, di mana tidak ada kelaparan. Lalu mengapa terjadi kelaparan? Ternyata, menurut Sen, itu disebabkan oleh daya beli para pekerja tani yang menurun sebagai akibat dari inflasi di Calcutta pada 1942 yang tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Kemiskinan pula yang -- menurut Sen dalam bukunya Resourses, Values, and Democracy (1984) -- membuat sepertiga penduduk India berangkat tidur dengan perut kosong, setiap malam, meski ketika itu India tak kekurangan makanan!

Contoh lain yang paling jelas adalah kelaparan yang menyebabkan hingga 100 ribu orang meninggal di Banglades pada 1974. Ketika itu terjadi banjir yang menyebabkan banyak sawah rusak, sementara pada saat yang bersamaan harga beras dunia naik. Akal sehat lalu menyimpulkan: ya itu karena gagal panen. Ironisnya -- seperti ditunjukkan Amartya Sen dalam salah satu kuliahnya di London pada Agustus 1990 -- justru pada tahun itu produksi bahan makanan di Banglades mencapai puncaknya, dibanding tahun-tahun lain dalam periode 1971-1976. Mengapa? Itu tadi, kemiskinan di satu sisi dan ketidakpedulian di sisi lain. Mengenai ini, dalam Poverty and Famine (1981), Sen antara lain menulis:

"A food-centred view tells us rather little about starvation. It does not tell us how starvation can develop even without declines in food availability. Nor does it tell us -- even when stravation is accompanied by a fall in the food supply -- why some groups had to starve while others could feed themselves...What allows one group rahter than another to get hold of the food that is there?"

Dalam konteks inilah media dan demokrasi menjadi penting. Seperti, lagi-lagi yang ditunjukan oleh Sen. Penelitiannya menemukan: tak ada kelaparan sepajang sejarah di negara yang menjalankan praktek demokrasi secara benar dan yang memiliki pers yang berfungsi secara baik dalam menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat -- tak jadi soal apakah itu di negara kaya seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, atau di negara-negara miskin seperti India paska kemerdekaan, Botswana, atau Zimbabwe.

Penelitian Timothy Besley dan Robin Burgess atas teori Sen yang disajikan dalam artikel: The Political Economy of Government Responsivenes: Theory and Evidence from India (Desember, 2000), menemukan beberapa fakta menarik:

1. Setiap kenaikan satu persen dari sirkulasi surat kabar berkolerasi dengan kenaikan 2,4 persen distribusi makanan dan kenaikan 5,5 persen dari pembelanjaan untuk menangani bencana.

2. Semakin tinggi kompetisi politik berkolerasi dengan semakin tingginya prosentasi distribusi makanan. Level distribusi makanan meningkat pada tahun menjelang dan saat pemilu.

3. Pemerintah ternyata sangat responsif terhadap pemberitaan di negara yang sirkulasi surat kabarnya tinggi. Distribusi makanan serta dana bencana dari pemerintah lebih tinggi di negara dengan sirkulasi surat kabarnya tinggi.

Maka, lagi-lagi, sebagai orang Sikka, saya mensyukuri perhatian media terhadap kelaparan di sana. Tentu saja dengan keyakinan, dunia akan menjadi lebih baik jika berbagai masalah sosial yang nyata semakin mendapat tempat dalam pemberitaan main stream media.

Monday, June 12, 2006

Kriteria Rumah Rusak

Apa beda antara kata "rumah": yang diucapkan atau ditulis, dengan "rumah": yang dibangun di atas tanah berlantai, berdinding, dan beratap? Jawabnya mudah: yang satu verbal lainnya riil; yang satu adanya cuma di televisi, koran, kertas kerja, lainnya bisa kita tinggali, tempat berlindung dari panas dan hujan; yang satu penanda yang lainnya tanda. Dalam kenyataannya, penandalah yang berjasa menghadirkan dunia riil ke dalam kesadaran kita -- terutama manakala tanda-tanda hadir dalam sebuah ruang yang begitu luas sehingga kita tak mungkin bisa mengalami, melihat, membandingkannya secara personal secara bersamaan.

Itu sebabnya, banyak penanda yang hanya menjadi abstraksi dari realitas yang luas. Di Indonesia hidup banyak orang. Ada saya, keluarga saya, tetangga dekat yang saya kenal dengan baik, tapi ada juga orang-orang lain di Jakarta, di mana-mana, bahkan ditempat yang saya tak pernah dengar namanya. Daripada susah mengurutkan, mengumpulkan, dan mengenal mereka satu per satu, lebih mudah menyebut mereka: penduduk atau masyarakat Indonesia. Sederhana.

Salah satu model yang paling popular dari abstraksi adalah apa yang kita kenal sebagai kriteria, ciri-ciri, dan syarat. Gagasannya sederhana: okelah, jika tidak bisa berjumpa dan memahami setiap tanda secara personal dan bersamaan karena ruang yang harus kita pahami terlalu luas, paling tidak kita punya perangkat untuk memastikan bahwa tanda di satu tempat dan di tempat yang lain sama, hampir sama, atau sama sekali berbeda. Itulah yang kini dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan rencana memugar rumah-rumah yang rusak di wilayah itu.

Tentu saja pemerintah DI Yogyakarta tidak salah. Soalnya, kebijakan pemerintah memang yang (hampir) selalu popular: dibuat dalam bentuk yang abstrak, umum, tapi implikasinya personal. Dan kalau soal kriteria rumah rusak ini saya catat di sini, itu bukan karena tidak setuju dengan langkah tersebut. Cuma, barangkali, kita perlu selalu berhati-hati. Soalnya --paling tidak menurut saya -- dunia abstrak adalah dunia tersendiri yang kita bangun untuk membantu memahami dunia riil, yang celakanya adalah sebuah dunia yang kita bayangkan seragam!

Apa beda antara kata "rumah": yang diucapkan atau ditulis, dengan "rumah": yang dibangun di atas tanah berlantai, berdinding, dan beratap? Jawabnya mudah: yang satu verbal lainnya riil; yang satu adanya cuma di televisi, koran, kertas kerja, lainnya bisa kita tinggali, tempat berlindung dari panas dan hujan; yang satu penanda yang lainnya tanda. Dalam kenyataannya, penandalah yang berjasa menghadirkan dunia riil ke dalam kesadaran kita -- terutama manakala tanda-tanda hadir dalam sebuah ruang yang begitu luas sehingga kita tak mungkin bisa mengalami, melihat, membandingkannya secara personal secara bersamaan.

Itu sebabnya, banyak penanda yang hanya menjadi abstraksi dari realitas yang luas. Di Indonesia hidup banyak orang. Ada saya, keluarga saya, tetangga dekat yang saya kenal dengan baik, tapi ada juga orang-orang lain di Jakarta, di mana-mana, bahkan ditempat yang saya tak pernah dengar namanya. Daripada susah mengurutkan, mengumpulkan, dan mengenal mereka satu per satu, lebih mudah menyebut mereka: penduduk atau masyarakat Indonesia. Sederhana.

Salah satu model yang paling popular dari abstraksi adalah apa yang kita kenal sebagai kriteria, ciri-ciri, dan syarat. Gagasannya sederhana: okelah, jika tidak bisa berjumpa dan memahami setiap tanda secara personal dan bersamaan karena ruang yang harus kita pahami terlalu luas, paling tidak kita punya perangkat untuk memastikan bahwa tanda di satu tempat dan di tempat yang lain sama, hampir sama, atau sama sekali berbeda. Itulah yang kini dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan rencana memugar rumah-rumah yang rusak di wilayah itu.

Tentu saja pemerintah DI Yogyakarta tidak salah. Soalnya, kebijakan pemerintah memang yang (hampir) selalu popular: dibuat dalam bentuk yang abstrak, umum, tapi implikasinya personal. Dan kalau soal kriteria rumah rusak ini saya catat di sini, itu bukan karena tidak setuju dengan langkah tersebut. Cuma, barangkali, kita perlu selalu berhati-hati. Soalnya --paling tidak menurut saya -- dunia abstrak adalah dunia tersendiri yang kita bangun untuk membantu memahami dunia riil, yang celakanya adalah sebuah dunia yang kita bayangkan seragam!